10月15日,由厦门大学医学院生命伦理中心主办的“医疗中的神经伦理和人工智能伦理学术研讨会”于我院成功召开,系学院建院三十周年系列活动之一。来自北京协和医学院、西安交通大学、北京大学、电子科技大学、南方医科大学、广州医科大学、哈尔滨医科大学、吉林大学、河南医药大学等多家单位的50余名学者齐聚厦门,共议医疗中的神经伦理与 AI 伦理议题。

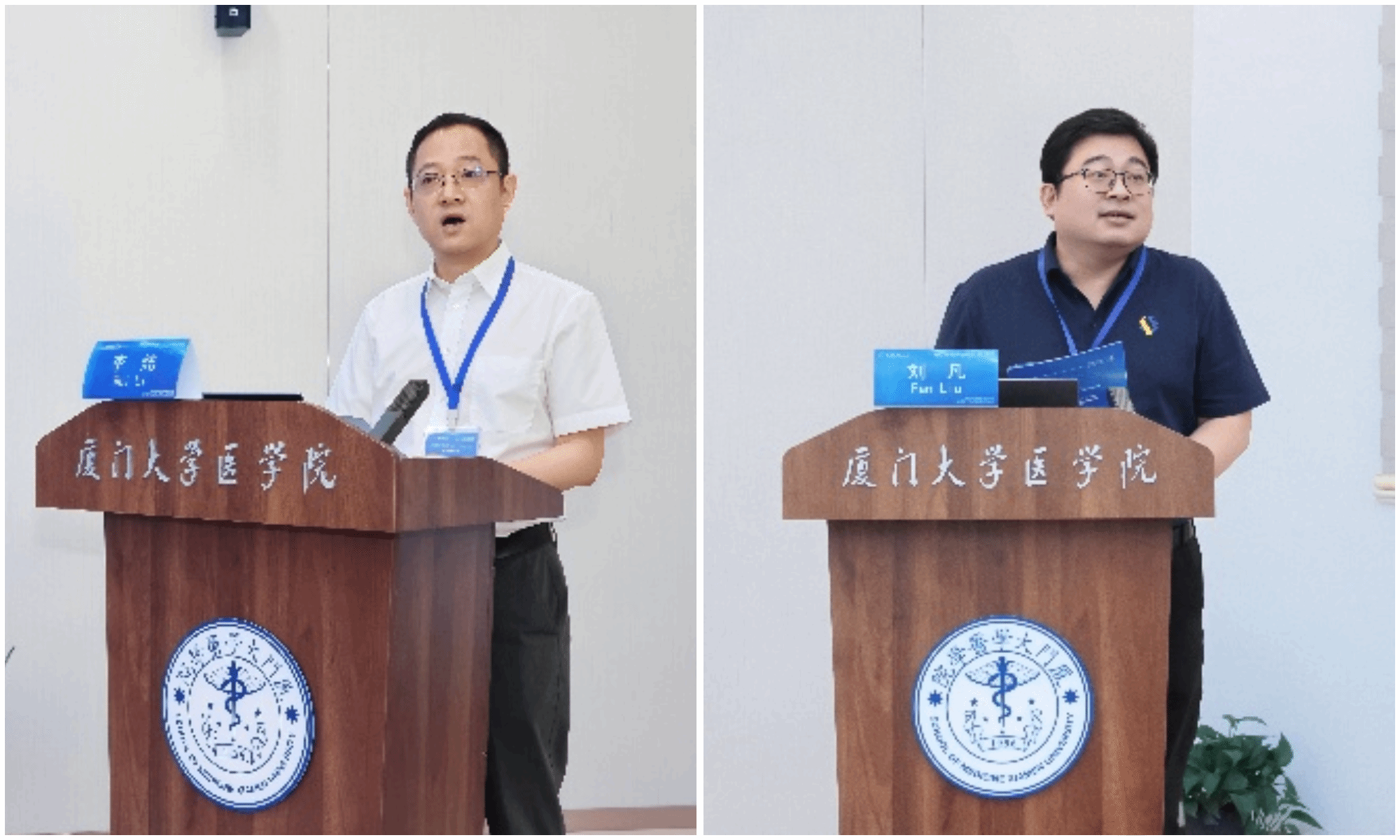

开幕式由厦门大学医学院刘凡教授主持,厦门大学医学院副院长李炜教授、莫纳什大学Robert Sparrow教授,北京协和医学院翟晓梅教授(线上),广州医科大学刘俊荣教授做会议致辞。

会议正式开始第一场会议,首先莫纳什大学Robert Sparrow教授以“机器、意义与具身性”为题作主旨报告。他指出评估 AI 输出价值需先理解其本质,需人类 “担保” 转化为判断,提出 “证词鸿沟”,并指出 AI 在社会空间的部署方式影响人们对其 “证词” 的接受度。自然辩证法研究会生命伦理学理事会理事长、北京协和医学院翟晓梅教授做“AI赋能医学:伦理考虑”报告,指出AI 为医疗带来巨大希望,但需关注构建伦理框架、健全法规、提升技术透明度、社会公平性并以患者利益为中心。厦门大学哲学系朱菁教授聚焦“大型语言模型作为知识工程:社会认识论的新兴研究方向”议题,提出大语言模型重塑了知识共同体、认知分工与知识传递方式,强调其作为知识基础设施所引发的认知规范、制度依赖等哲学与社会议题。中华医学会伦理分会主任委员、广州医科大学刘俊荣教授做“价值对齐视角下医疗人工智能研发中的伦理问题及其应对”报告,指出医疗AI需确保与人类价值观对齐,面临意图难量化、迈达斯问题等挑战,提出通过人类反馈学习、可扩展监督及价值溯源等策略应对伦理风险。

第二场会议由南方医科大学陈化教授主持。电子科技大学人文社科高等研究院雷瑞鹏教授解读联合国教科文组织《神经技术伦理建议草案》,指出其构建了以人权、健康等为核心价值的治理框架,并提出应重新审视价值优先序、明确增强技术界定等修订建议,以平衡创新与伦理治理。澳门大学法学院杜立副教授在“人工智能在神经系统疾病诊断中的应用:中国面临的伦理问题与监管挑战”报告中,指出AI应用面临算法偏见与黑箱问题,并强调中国法律要求医生监督与知情同意不容妥协。浙江大学医学院包爱民教授在“人脑组织库建设:伦理议题”报告中,探讨了知情同意、隐私保护及遗传信息处理等关键议题。吉林大学哲学社会学院吴胜涛教授在“基因编辑公平及文化差异”报告中,比较中美参与者,发现中国对基因编辑公正性信念更高。

第三场会议由厦门大学医学中心主任助理申东杰老师主持。北京大学第六医院的王雪芹副教授探讨脑机接口临床研究中的知情同意能力评估,提出基于MacCAT工具的五维评估框架。福建医科大学卫生管理学院陈旻教授系统阐释了中国科技伦理审查三级法律框架与全周期风险治理模式。深圳北京大学香港科技大学医学中心的吉萍副所长通过实证研究,揭示医疗AI在跨领域协作、数据获取与证据等级等方面的治理挑战。厦门大学信息学院俞容山教授分析医疗AI自主化困境,指出LLM事实性缺陷并倡议建立人机协同临床标准。

第四场会议由独立学者苏夜阳博士主持。中南大学湘雅三医院的王晓敏副教授聚焦“医疗人工智能伦理框架的适用性”,通过范围综述论证四项生物医学伦理原则可作基础框架并填补政策漏洞;西安交通大学哲学系的丁晓军副教授探讨“AI驱动的哲学研究”,强调跨文化伦理视角及AI作为伦理反思工具的角色;厦门大学医学院孙灏教授介绍“阿尔茨海默病研究进展”,涵盖血液生物标志物诊断与靶向治疗新突破。

第五场会议由厦门大学生命科学院吕建伟博士主持。哈尔滨医科大学贺苗教授探讨“儒家视角下老年照护AI的伦理反思”,指出AI可能削弱代际情感联结,并基于“仁者爱人”等原则提出技术应辅助而非替代人文关怀;广东医科大学弓孟春博士展示“基于DeepSeek的医疗AI实践”,通过多项临床解决方案与专家共识,构建以信任为核心的技术落地路径;河南医药大学罗会宇副教授与厦门大学马永慧副教授系统分析“类器官智能的伦理挑战”,阐释其对生命定义、道德地位及责任归属的颠覆性影响,提出依风险等级而设立动态治理框架。

我院马永慧副教授为会议致闭幕辞。她向与会嘉宾的精彩分享和积极参与致以诚挚谢意,指出本次会议深入探讨了医疗中的神经伦理、人工智能伦理相关议题,凝聚了跨学科共识,为应对医疗实践中的伦理新挑战、推动科技向善提供了重要启示。期待未来能进一步加强国际合作、促进跨学科对话,并相信本次会议将成为一系列深入交流的崭新起点。

(图文/黄筱雅,马永慧,审核/李炜)