近日,厦门大学附属翔安医院程继东教授与厦门大学医学院神经科学研究所王鑫教授团队在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)发病机制研究中取得重要进展。研究团队系统阐明了内源性代谢物尿酸通过增强小胶质细胞介导的β-淀粉样蛋白(β-amyloid, Aβ)清除功能延缓AD病理进展的作用机制,建立了从代谢异常到神经免疫功能改变再到疾病进展的完整病理链条。相关研究成果以“Uric Acid Functions as an Endogenous Modulator of Microglial Function and Amyloid Clearance in Alzheimer's Disease”为题发表于国际权威期刊《Advanced Science》。

长期以来,医学界注意到一个有趣的现象:血液中尿酸含量较高的人群似乎不易罹患AD。然而,这一保护性关联背后的生物学基础一直是未解之谜。研究团队通过分析ADNI数据库发现,AD患者血清尿酸浓度明显低于健康对照组,且基线尿酸水平较高者认知衰退速度更慢。值得关注的是,尿酸生物合成途径的上游代谢物次黄嘌呤和黄嘌呤在两组间无显著差异,提示尿酸代谢环节的特异性变化可能与AD发病相关。基于上述发现,研究团队对4月龄5×FAD转基因AD模型小鼠连续2个月腹腔注射尿酸后,行为学测试显示小鼠的新物体识别、工作记忆及空间学习记忆能力均有显著改善,同时脑内淀粉样斑块负荷明显降低。

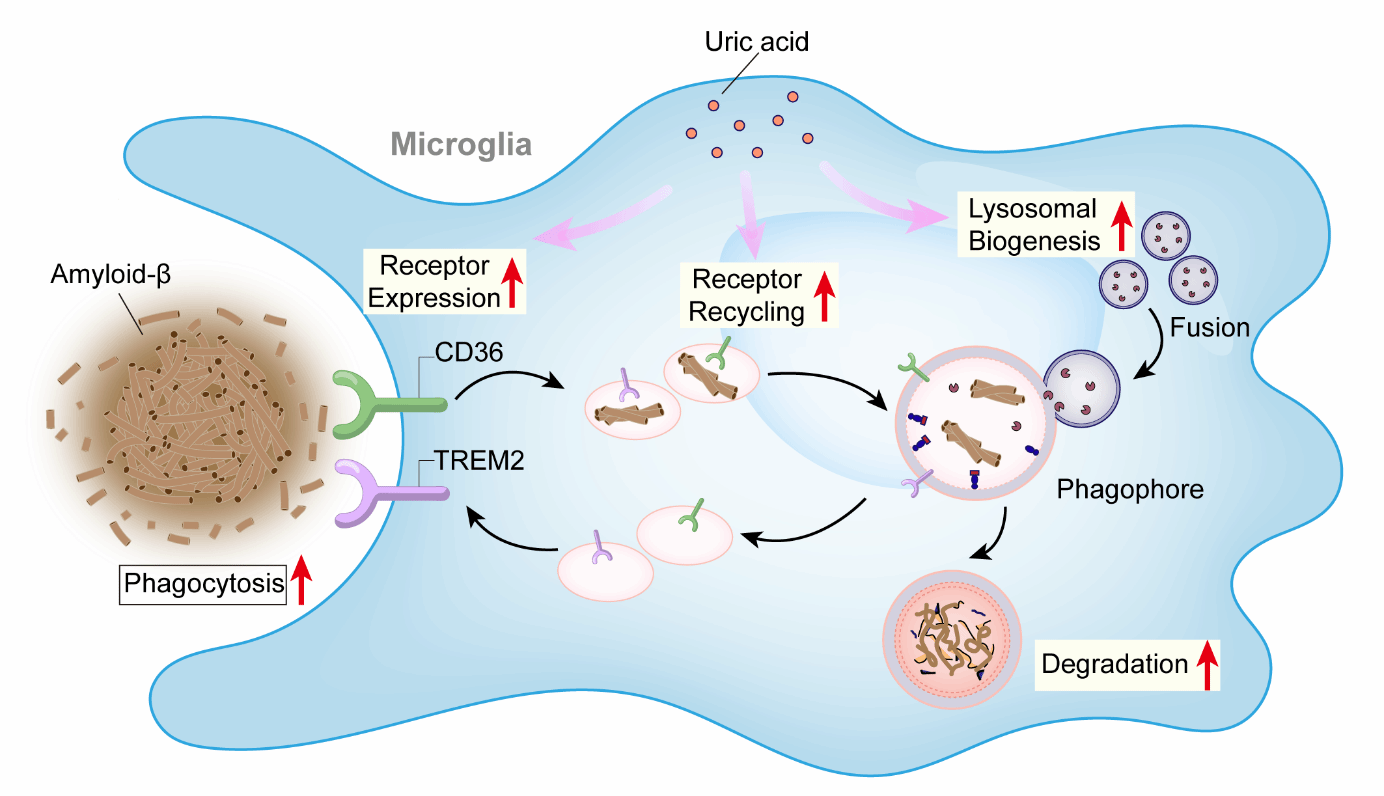

该研究突破性解析了尿酸增强小胶质细胞Aβ清除能力的分子基础。单细胞RNA测序分析揭示,尿酸处理重塑了小胶质细胞的转录组图谱,上调吞噬作用及溶酶体功能相关基因表达,下调促炎性反应基因表达。研究团队发现尿酸能够恢复AD病理状态下受损的吞噬受体CD36和TREM2的循环利用。正常情况下,小胶质细胞表面的CD36和TREM2受体在识别并介导Aβ内吞后可重新转运至细胞膜,维持持续的清除能力。然而在AD病理环境中,该循环过程受阻,导致清除效率显著下降。尿酸干预可恢复受体的再循环效率,并促进溶酶体生成,增强细胞内Aβ的降解能力。使用尿酸转运抑制剂丙磺舒阻断尿酸入胞后,上述效应完全消失,表明尿酸需在细胞内发挥调控作用。特异性分析显示,嘌呤代谢通路中的其他中间产物(次黄嘌呤、黄嘌呤)不仅不具有类似功能,反而抑制小胶质细胞的吞噬活性,凸显了尿酸作为AD内源性调节因子的独特性。

该研究系统阐明了尿酸作为内源性小胶质细胞功能调节因子的作用机制,提出尿酸缺乏可能是AD发病的重要风险因素(图1)。研究从代谢调控角度切入,揭示了尿酸-小胶质细胞互作在AD病理进程中的关键作用,为深入理解内源性代谢物质如何调控神经免疫功能并影响神经退行性疾病进展提供了重要的实验依据,拓展了AD病理机制研究的新视野。

图1. 尿酸是小胶质细胞功能的内源性调节剂,可能作为AD新的治疗靶点

厦门大学附属翔安医院程继东教授和厦门大学医学院神经科学研究所王鑫教授为本论文通讯作者,厦门大学医学院博士生谢德、副教授郑秋阳为共同第一作者。本研究由国家自然科学基金、福建省产学研协同创新项目、福建省自然科学基金及日本痛风研究基金会等资助完成。

全文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202510270

文字:谢德 郑秋阳

审核:李 炜